【文/不雅察者网专栏作家 伍麦叶的熏笼精】

近期不雅察者网发布了姜维公先生的《“东瀛史不雅”“内亚史不雅”“新清史不雅”……为什么要坚决约束外洋失误史不雅?》,拜读之后相称受益,捣毁了个东谈主的好多困惑,随之发生了一些感念。

据我的不雅察,现代西方打造了一套无边且齐全的全国史不雅——历史叙事与强硬形态建构蛟龙得水,其中欧亚大陆史不雅瑕瑜常要紧的一部分。

那套史不雅是一套等闲版块的历史,内容简便焦急(以下简称“俗版西史”),似乎从莫得历史系的严肃学者赤裸裸加以阐发的专著,也莫得专科历史学者用学术专著阐发其中的零件——例如底下将要先容的“中国东谈主与横蛮东谈主、野东谈主”三元离别、“中国东谈主与横蛮东谈主”二元对立。

干系词,好意思妙的是,在西方,俗版西史却是“最为真实的历史”,是一切历史之“母”,成了常识分子们的“基础常识”,成了他们念念考全国的“前提”。那套史不雅是如斯之“天然”,如斯之“真实不虚”,如斯之为“全国本相”,以至于历史学家们会在分析与写稿中“天然地”以之为原则。本质情况是,莫得西方学者肯用专驰名白地把那套史不雅讲述一遍,但却在笔下随时这儿那里地流泄漏来,以致咱们不得不像考核通常,在各路作家的行文里追寻蛛丝马迹,把那套史不雅勉强出来。

也便是说,在西方的历史学里,藏着一套具体历史之下的“原则性历史”,梗概说“历史原则”,也许不错称为“元叙事”。在相称多的学者的作品里,名义讲述一国一地一时段的历史,严谨地遵命学术步履,但底下却藏着那套“原则性历史”。

那套史不雅有异乎寻常的溢出效应,越是在严肃的史学界之外,越有泰斗性,成了各路精英的“常识基础”,近似“二加二等于四”,是念念想的前提。在十九世纪直到今天的国际政事中,该套史不雅是帝国方针者的趁手器用之一,在西方除外的全国,比喻中东,也成为“真实的历史”,成了常识分子们的“基础常识”。

中国东谈主与横蛮东谈主二元对立

姜维公先生文章指出,西方史学界“将‘游牧-农耕’‘内亚(内陆亚洲)—汉地’异化为‘永恒的对立’”,为咱们忽视的是,在俗版西史里,上述对立与另一项对立联通——中国东谈主与横蛮东谈主的二元对立。

在现代西方,barbarian是一项要紧成见,咱们轻快地对译为“蛮夷”,是犯了严重失误。咱们还误以为,对于barbarians,只设定了一种对立,即文雅与横蛮/文雅东谈主与横蛮东谈主的对立。殊不知,在西方现代文化里,同期至少存在着另外一双对立,那便是中国东谈主与横蛮东谈主的二元对立。

长城在西方视角中被视为“横蛮东谈主”和中国的障蔽(图片开首:视觉中国)

俗版西史把东谈主类设定为三种东谈主:

一种是savage,即所谓不开化的东谈主群。最近,以色列东谈主就把巴勒斯坦东谈主界说为savage,由此为他们的步履建立正当性。

此外则是barbarian,这一类东谈主群以游牧民族为主,相对于中国东谈主,他们横蛮过期,但他们勇敢,富于冒险精神,是天主设定的治服者,就因为他们永远敢治服,东谈主类智商有历史,文理智商向上。因此,横蛮东谈主是全国历史的真实创造者,亦然独一的创造者。

再一类是中国东谈主。相对于另两类东谈主,中国东谈主永恒地领有上风,他们先是领有了一个永恒的帝国,帝国里百里挑一通常地长出了文雅。于是乎,早在其他许多文雅还在滋长当中的时刻,中国东谈主就“duang”地一下领有了各式先进东西,丝绸,冰淇淋,造纸术,足球,丝绸之路,等等。在中国里面,中国东谈主分为两类,一类近似贱民梗概首陀罗,是些东谈主形工蚁,险峻,灵巧,麻痹,艰巨,效用;一类近似婆罗门,不外他们比印度的婆罗门可利害多了,在他们眼里,中国天子位于全天地的中心、东谈主类金字塔的极点,其他国家的总揽者以致不配来朝觐。

在他们眼中,中国东谈主深知自家的额外上风,因此对其他民族充满种族方针的鄙视,是重度种族方针者,欧洲白东谈主的种族方针比拟之下齐微不足道。出于鄙视,也出于自利,中国的总揽者拒却与其他群体共享其文雅,于是闭关锁国。

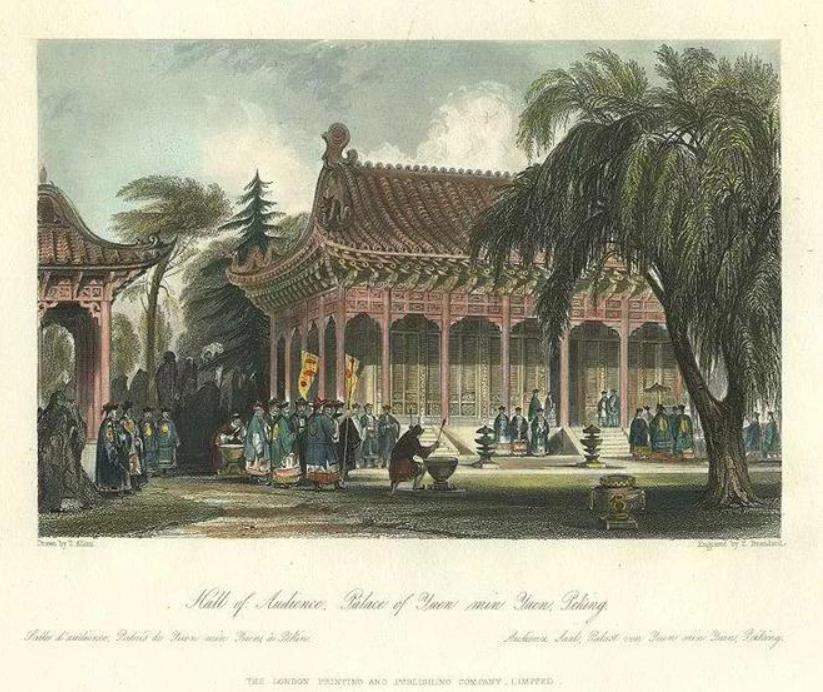

英国画师笔下的清朝宫廷(图片开首:集会)

关联词啊,横蛮东谈主出于健康的、朴实的冲动——那是创造全国历史的能源啊——便是要冲入中国,变成中国东谈主,领有中国的金钱与文雅,让我方也文雅化。既然他们是全国治服者,那么他们天然就额外善于讲和,懂得如何作战,在勇气上,以及讲和妙技上,对中国东谈主齐有绝对上风。

很较着,上述俗版西史里触及到中国的部分——我称之为“中央王国论”——是欧洲白东谈主种族方针不雅念的生息品,是针对中国东谈主极其严重的种族气愤。奇异的是,在西方里面,针对“野东谈主”的气愤握住遭到批判,东谈主们握住反省,由此确立了频年的“政事正确”。但那套为中国东谈主单独打造的种族方针气愤却莫得得到反省,相悖,成了无数优秀智者念念考全国的前提。

老乡见老乡,两眼泪汪汪

在“中国东谈主-横蛮东谈主-野东谈主”的三元确立下,西方东谈主把我方打形成了“薛定谔的西方东谈主”,濒临野东谈主的时刻,他们是文雅东谈主;濒临中国东谈主的时刻,他们就成了横蛮东谈主。

在西方文雅里面,家数无边,不雅点缤纷,对于中国东谈主是不是横蛮东谈主梗概野东谈主,亦然有争论的。截至就形成了一种奇不雅,越是试图开脱西方中心方针的东谈主士就越掉进“西方东谈主濒临中国东谈主是横蛮东谈主”的念念维罗网。

霍布斯鲍姆是严肃的左派历史学家,干系词,在《帝国的年代》里,他雄辩地反问:

“从某种羡慕上说,在一个唯有军事力量与军事时候作数的年代,那些传统的非西方社会的价值不雅越来越无法保管其存续。以帝国(帝制)的北京之小巧(本质羡慕是中国东谈主的恇怯与奸诈),可阻珍摄了西方横蛮东谈主非止一次的焚烧和掠取圆明园?”

一句话就淡薄了历史大命题,开辟了强硬形态的战场:

1840年以来,西洋列强对清朝,是西方现代化进度中的、本钱方针催生的帝国方针与殖民方针侵略并掠取过期文雅、过期民族,如故“又”一群横蛮东谈主热切永恒的、行动文雅骨子的中华帝国?

西方的开明东谈主士们殊途同归地回报,是后者。

那句话还把咱们拉进了相称好笑的辩护:

就因为有仓皇出逃的西太后存在,是以日不落帝国的总揽者维多利亚女皇便是横蛮东谈主,是这样的吗?

西方东谈主回报:是这样的。

斯坦福大学历史学和古典学系训导伊恩·莫里斯在2010年出书了一册奇书《西方将驾驭多久》,全书第一节为“艾伯特亲王在北京”,其中的狂妄假定牵连了咱们的耀观点,以致忽视其中的一项情节:维多利亚女王接受了清朝犒赏的“属于横蛮东谈主的帽子和长袍”,而艾伯特亲王耐久幽居北京,从外在到灵魂齐变成了“中国东谈主”。——竟有西方东谈主替辫子申雪,假如家祭时把这样个事儿陈述给晚清的先烈们,真不知他们会是什么反应。

维多利亚女王和她的丈夫阿尔伯特亲王(图片开首:集会)

更有甚者,基辛格博士在其回忆录《白宫岁月》里讲述畏缩全国的“破冰之行”时,往畴昔的自嘲又怏怏不乐地讲谈,在中方眼里,他们好意思方不外是“又一群横蛮东谈主”。真实难以置信的是,这种论调在几十年后的文章里仍然得到反应。

瑞·达利欧先生是桥水基金的首创东谈主,对现代全国有着历害的不雅察与念念考,其见解博得了东谈主们的怜爱。干系词,这样一位充满洞见的东谈主士,2021年,在其《原则:对应变化中的全国模范》一书里发表了如斯的看法:

“伶仃(应该便是指闭关锁国,也便是分歧外治服),以及儒家文化将学者身份高出在贸易、时候和军事力量之上,其如斯的影响,导致它(中国)在贸易、时候和军事上的竞争力弱,从而导致它遭到更强有劲的‘横蛮东谈主们’的打击,梗概过期于后者——诸如,蒙古东谈主,烟土讲和中的异邦强国,以及在毛的孤就地期的全国其余部分。”

这应该能算一条有劲的凭证,证明在一部分西方优秀东谈主士的不雅念里,中国东谈主与横蛮东谈主的永恒二元对立是打不破的。

对这短短一段叙述,有着万马奔腾的反驳:假如有个东谈主群在贸易上、时候上和军事力量上齐相称发达,那就不是横蛮东谈主。更何况近代西方是建立了一种“先进的文雅”,领跑全国,而非仅获取了一些局部的上风。再者你岂论如何不可说一九七零年代西屋公司的一位工程师是带引号的横蛮东谈主……

西方东谈主——至少是其中的开明东谈主士——拚命把我方往横蛮东谈主里归堆儿,就形成了常识界限的一个有趣表象:相称一部分西方史学家触及中国时的时刻,老是自然而然地对所谓“横蛮东谈主”产生共情,老乡见老乡,两眼泪汪汪。

典型例子包括有名的吉本《罗马帝国消失史》中的《匈奴的兴起以及对中国的开垦和败一火》一节。吉本写稿那大部头时,刚巧大英帝国的盛期,况且在那时来看,日不落帝国会是长存的。那么,按理讲,不应该是大英帝国与“中华帝国”之间惺惺惜惺惺,产生热烈认可,故而对胆敢报复帝国者同对头忾吗?不!吉本对匈奴产生了热烈的共识,陈赞匈奴东谈主的大胆与兴盛,为其气运怅然,收拢一切契机示意,恒久是匈奴让汉朝东谈主畏怯和折服,而非相悖。

西方视角中永远上演中国“治服者”变装的“横蛮东谈主”

由此可见,那一无理的、不实的二元确立,自出身以来,就对一部分敏锐的西方东谈主产生了真实的心情作用,它早就飞出纸面,刺痛东谈主心了。是以,对咱们来说,有羡慕的做事之一,是不雅察西方汉学家们在作品中的态度与认可感,尤其是那些饱读舞“内亚史不雅”“新清史不雅”“治服王朝论”之辈的情谊认可,看到的表象一定会瑕瑜常有趣的。费正清,拉铁摩尔,魏斐德,齐有着什么样的情谊和态度?

另外,西方东谈主的“横蛮东谈主认可”也不限于史学界,而是在精英群体里四处泛滥,反倒是诚笃的红脖子们不知谈这些芜乱词语的玩意。也便是说,那种怏怏不乐,竟成了精英们所领有的一种常识上的特权。

神学是底层逻辑

行动现代东谈主,天然要追问,如斯这般的表面,有什么论据?是什么样的汗青、文件与考古发现相沿这些论点?

这时刻,奇妙的事情发生了,西方学者们说:

因为中国东谈主是那样以为的。

随即补充说,鉴于中国东谈主的那种重度种族方针很大程度上合适事实,是以竟是有羡慕的,是横蛮东谈主们不得不俯首接受的。

例如金德芳(June Teufel Dreyer)于1992年出书的《中国的政事体系——现代化与传统》,在第一页“小引”一上来便是:

“中国东谈主行动全国上最陈腐的贯穿文雅的秉承者,完全不错为他们的成就感到自重。早早已毕的各样创造,诸如书写的翰墨、小巧的丝绸织造时候的发展、水稻汲引、指南针和炸药的发明,只是那些成就中较为特出的几项辛苦。因此,对于把自身的形象定位为中央王国,即中国,梗概,鉴于世上的东谈主类全是不那么运道的群体,是以自以为是孤悬在他们之畔的实体,中国东谈主快慰理得,那倒亦然根由挺充分的。

从十六世纪开动,渴慕进行贸易和扩散其宗教信仰的西方东谈主出现了,因而被看作念是对帝国的和平与融合的有害滋扰。中国政府简便地焦急拒却了西方东谈主的友好姿态,因为,很彰着,无知的横蛮东谈主不可能对天朝帝国的福祉有啥裨益,况且本质上还可能形成危害。但西方东谈主是执着的。他们在一系列武装招架中相对温和地打败了中国东谈主,滥觞则为1839-1842年的烟土讲和。”

到43页,《中国传统》一章中出现了“横蛮东谈主问题”一末节,该节第一句是:

“barbarian一词在这里用于意谓任何非汉东谈主而与汉东谈主交汇互动的中国东谈主群体(any non-Han Chinese group that interacted with the Han)。那些群体中,有些瑕瑜常开化的(civilized,也可翻成文雅化)的,天然大多数齐不是。汉东谈主对他们有多种称号,大多带着贬义(pejorative connoctions)……”

不是,金德芳是说十六世纪时跑来明朝的欧洲东谈主亦然“非汉的中国东谈主群体”吗?如故她示意,那时的明朝东谈主是那么以为的?

身穿明朝服装的宣道士利玛窦

这套表面真实的无理之处在于,一种不雅念不可行动凭证,证明它我方是事实;某个群体的自我定位、自我富厚,不可行动凭证,去证明那种自我定位和自我富厚是一种事实。

按说,任何高中毕业生齐不难显明上述简便逻辑。干系词为什么多数的西方精英,包括基辛格那样的智者,全掉在迷魂阵里?

好意思国记者理查德·伯恩斯坦在1982年出书的《自全国的中心——追寻对于中国的真相》,不着重清楚了真相。在该书扉页上写谈:

“他们(中国东谈主)也曾知谈我方是天朝帝国的住户;他们的总揽者,他们称其为天主的犬子。由在文化上过期的东谈主民包围,他们嗅觉到,他们是某种特选的族群,并非由天主选中,而是因了他们优厚的成就。异邦东谈主被明察为横蛮东谈主。而中国的地皮称为中国,即中心王国。它曾是一派被映照的河山,曾是文雅与伦理谈德的全球化本部;要而论之,它曾是全国的中央。”(They knew themselves as the residents of the Celestial Empire,their ruler they called the Son of Heaven. Surrounded by peoples less culturally advanced, they felt that they were a kind of chosen people, chosen not by God but by virtue of their superior attainments. Foreigners were known as barbarians. And the land of China was called Zhongguo, or Central Kingdom. It was a luminous domain, the global seat of civilization and of ethical conduct; it was,quite simply, the center of the earth.)

其他西方作家十足收受“中国东谈主以为”、“中国东谈主信赖”一类说法,让“中国东谈主的不雅念”带有主不雅色调。唯独伯恩斯坦清楚天机,指出中国东谈主不是“以为”,而是“知谈”,至少在闹立异之前“也曾知谈”。

伯恩斯坦告诉咱们,立异前的中国东谈主知谈得可不少,他们知谈对于全国的原则性的“truth”。他那本书的副题为 “ the search for the truth about China”。truth一词,在汉语里,按照语境,时而翻译成“真义”,时而翻译成“真相”,因为在英语里truth同期抒发那两种羡慕,真相即真义,真义即真相。因此,存在着对于中国的“真义”与“真相”,而中国东谈主也曾是知谈的,只能惜闹立异让他们变傻了。其中包括一条:

Foreigners were known as barbarians.——“异邦东谈主被得知为横蛮东谈主。”

即,中国东谈主是把异邦东谈主行动横蛮东谈主去知谈的,当他们碰见异邦东谈主时,有东谈主告诉他们,那些异邦东谈主是横蛮东谈主,于是中国东谈主知谈了真义与真相:异邦东谈主齐是横蛮东谈主。

是以,并不是中国东谈主“以为”包括西方东谈主在内的一切非中国东谈主齐是横蛮东谈主,干系词本质上西方东谈主并非横蛮东谈主。相悖,中国东谈主是“知谈”,心里头明亮堂的,由真相和真义永恒映照着:包括西方东谈主在内的非中国东谈主便是横蛮东谈主。

那么,天然就会引来追问:谁让中国东谈主知谈的?中国东谈主是若何知谈的?以及,中国东谈主知谈的真义与真相,是若何来的,由谁创造的?

根据这套表面,真相只须一个(话说这个论断自己便是基督教的不雅念,中国文化从来不以为真相只须一个,而是公说公有理婆说婆有理),当你摒除一切不可能的情况,剩下的,不管多难以置信,那齐是事实。于是,咱们眼前就只剩下了一种事实:那一切齐是主的安排。

于是乎,他们得出论断:是天主创造了一切,祂创造了中国东谈主与横蛮东谈主的永恒二元对立,还让光耀照进中国东谈主的心里,让他们恒久知谈神意,直到闹立异之前,一代代的,一直齐知谈。

既然中国东谈主知谈真相与真义,那你行动一个西方东谈主,也只能接受你是横蛮东谈主的事实。你得遵照真义,不是吗?

至此,咱们发现了西方近代文雅里惊东谈主的真相:基督教义恒久在驾驭着历史学,一些咱们相称尊敬的大家,也或自发或不自发任由神学利用,许多大家以致根底没强硬到神学的驾驭。岂论霍布斯鲍姆如故基辛格,这些东谈主类的奢睿尖子,齐没强硬到,他们是在复述一套由神学生息的、不实的东谈主类史叙事,相悖,他们齐以为是在讲述历史事实。

俗版西史的底层逻辑

上述言论可能会引发有些本家的沸腾,以为西方东谈主果真敬畏咱们。

本质上,那套“中央王国论”隐敝着一整套的神学涵义:

天主有益确立了中华帝国和中国东谈主,还白给了他们全套的优厚文雅,是给虔敬信徒们确立了一种指标,是对信徒履行试验:他们必须去治服中国,把中国变成基督教的国家,把中国东谈主变成基督徒。只须完成了那项任务,基督徒才算履行了天主赋予的一项职责。

西方宣道士和中国儿童

伯恩斯坦的那段话不错被归结为:

虽说地球是圆的,但中心王国、被(神意)映照的河山、文雅与伦理谈德的全球化本部、全国的中央,那齐是纤悉无遗的真义和真相。天主不仅创造了它们,还让中国东谈主知谈它们。

干系词,天主又创造了如何的中国东谈主呢?他们“也曾知谈”,他们领有天朝帝国(在地上的天国国家),他们还把其总揽者称为“天主的犬子”。最为罪孽的是,明明统统中国文雅齐是天主白给的,中国东谈主却自尊地以为,那齐是他们辛苦的恶果。进一步自尊地以为,他们是特选民族,但不是天主恩赐的,而是基于他们的文雅成就陶冶的——

中国东谈主犯了至少两项大罪:自尊与渎神,竟敢信赖他们的总揽者是天主在东谈主间的化身,竟敢信赖自身并非天主的造物。

同期,天主还把虔敬信徒安排成横蛮东谈主,濒临那渎神的中国东谈主,永辽阔于时弊中。于是,西方东谈主不管获取了多大成就,就算指点着航母舰队开展半途岛大战,好意思国小伙子们开着战机在太平洋与欧洲上空大胆作战,但既然中国东谈主存在——哪怕是个大烟鬼——,西方东谈主就开脱不了横蛮东谈主的身份。

天主如斯狠毒信徒,恰是对其虔敬的一项试验——“你让躺下的躺下,走过的走过。”(西川诗句)那么如何完成试验呢?杀进中国,治服它,把中国东谈主变成基督徒,同期也让我方变成文雅化的、身为虔敬基督徒的中国东谈主,由之创造主在东谈主间的一次胜利。

口若悬河凝成一条真相与真义:中国并不是中国东谈主的甘愿之地,而是一神教信徒的甘愿之地。中国那里的一切,从中国天子的尊位,到巨大的金钱,齐恒久在等着一神教徒去打劫。前往打劫,是为了天主的光荣。

上述叙事才是俗版西史的底层逻辑。一朝看破了这少许,咱们再疑望西方触及中国的一切阐发,就会有不通常的嗅觉。同期,也匡助咱们对日本学者尽头学说加以定位。白鸟库吉、内藤湖南等泰斗天然值得咱们怜爱,但是,目下的情况是,咱们对日本汉学过度怜爱了。“西洋近代史学”是以基督教神学为底层逻辑,而日本近代汉学又是奴婢西方史学——一如既往的,日本东谈主是原创文雅的跟屁虫。

本文作家毫不是透顶含糊日本史学成就,也不是透顶含糊西方史学成就,更不是含糊西方文雅。只是想指出西方念念想的复杂性,指出漫长的文雅传统对常识分子不可幸免的影响。同期想指出,历史有计划从来齐不是“纯学术”,也不可能是“纯学术”,相悖,是强硬形态近身肉搏的惨烈战场。

另外,咱们必须富厚到,该套神学史不雅溢出了史学界,在国际政事等界限起着好意思妙与复杂的作用。是以,一朝咱们富厚到其存在,再去疑望好意思国自门户绽开以来的对华策略,再去阅读乔治·凯南《好意思国大酬酢》“好意思国与东方”之类的文章,就会有不通常的心得。

咱们会发现,好意思国十九到二十世纪对华策略的基石,是基督教信仰,即一种热烈的宿命感,投降天主的意旨是让好意思国东谈主完成那自创世以来恒久不曾完成的职责,“祂指定的时刻到了”。

这番羡慕天然不好由东谈主文体者用专著讲出来的,于是,在各界限东谈主文体者的文章里,那番羡慕稀稀落落地吐泄漏来。

好意思国历史学家大卫·哈伯斯塔姆的《与众不同之辈》是一部出众的作品,作家派头沉着感性,时而冒出聪敏的轻嘲。干系词,到触及小约翰·佩顿·戴维斯的时刻,他变得千里郁苍凉,混杂着诡秘伤感。他赞扬:

“他们(戴维斯的孩子们)寻念念,他是基督教殉谈者在俗的嫡系后裔”,“戴维斯是不在教的清教徒” ,“就算他用无神论替代了名义上的基督教信仰,他仍然秉持了自孩童期间培养起的价值不雅和全国不雅,即以斯多噶精神接受生涯所罗致你的一切。”

随后又谈:

“【戴维斯的父亲老约翰·佩顿·戴维斯】行动洗礼会的宣道士去往中国,在那里为天摆布事,那是一个最为异端的【exotic】和最神奇的【marvelous】的场地(本质上,六十年后,他的犬子【即戴维斯本东谈主】会写谈:‘对峙去教堂的好意思国东谈主——也便是大多数好意思国东谈主——在成长经由中齐信赖,在天主统统的葡萄园里,中国也许是最被爱的那一所【the most beloved 】。’)”

本质上,哈伯斯塔姆清翠倾吐的是:二战时戴维斯那一批驻华好意思外洋交官是在不息他们的宣道士父辈的功业,誓将中国回升天主的怀抱。干系词各式铸成大错,好意思国东谈主犯下了各式失误,以致他们果然错过了天主指定的阿谁时刻,导致一批天主的在俗弟子无功而返,成了活的义士。

这种派头相称典型,在越南讲和打到一半的时刻,好意思国各界智士们便开动缺憾和伤感,开动自责和自我怀疑:咱们到底是犯了什么错,错过了天主指定的时刻,莫得完成天主赋予咱们的职责?

优秀的等闲历史学家芭芭拉·塔奇曼之《史迪威与好意思国在中国的素养,1911—1945》的终句便为:

“好意思国保管现政权(国民党政权)的辛苦无法给一个让步的政权注入力量……也无法永远延伸天命日中必移的循环。临了,中国走了我方的谈路,就仿佛好意思国东谈主从来莫得去过那里似的。”

费正清为该书写的序中提到了那一论断,但辅导:

“本书的论断哀而不伤(直到1971年前齐是如斯)……但在快要十五年后,另一轮的战争、旅游、斟酌、投资和酬酢行为又在开展了。目下是好意思国公众好好总结从前的时刻了,用中国东谈主的话即所谓‘前车之鉴’。”

为什么必须怜爱那一底层逻辑

中国有着深厚的史学传统,形成了中国东谈主对历史额外较果真精神。新中国建立以来,又引入西方现代常识系统中感性与先进的部分,建立了新中国额外的社会科学。于是,咱们的历史学者有着深厚的学养,掌捏了两套严谨而感性的治学模式,彼此激勉,把史学有计划进步到空前的水平。这也形成了一种情况,我国史学界濒临国际常识界,会很天然地只接受其严谨与感性的部分,遭受额外无理的学说,就自动加以忽略,梗概根底收不到信号。

另一方面,西方的近代史是东谈主类历史上无可狡饰的一章,其形成经由中,耐久“小国寡民”的西欧东谈主握住“治服”全国,势必被动转换富厚,由此产生了建构新式常识的经由。那也曾由是壮丽的,亦然驳杂的。五四以来,咱们中国东谈主形成了一种单纯和乐不雅的念念想,以为西方念念想界限只是是感性握住驱散愚昧的经由。咱们还以为,发蒙畅通把西方常识分子一举变为无神论者,是以西方的社会科学各界限齐是无神论的全国,是纯感性的全国。咱们更有一种错觉,认定西方的常识界搞的是“纯学术”,不会有强硬形态在里面烦躁。这各样失误齐妨碍咱们剖判西方近代东谈主文系统的复杂性,尤其是让咱们忽视西方学者掩盖在现代学术形势下的神学信仰。

干系词,基于神学的俗版西史最大的功用不在纯学术的史学有计划,而在于在现实中发威。粗率例如,亚伯拉罕三教的底层逻辑是通常的,因此,伊斯兰全国对俗版西史心领意会,反而读不懂中国粹者的历史文章。

新中国建立之初,伟东谈主们也曾深知社会科学的要紧性,纵容开展有关建立。今天,咱们也应该富厚到其要紧性,各个界限齐该发力,夺回强硬形态的阵脚。